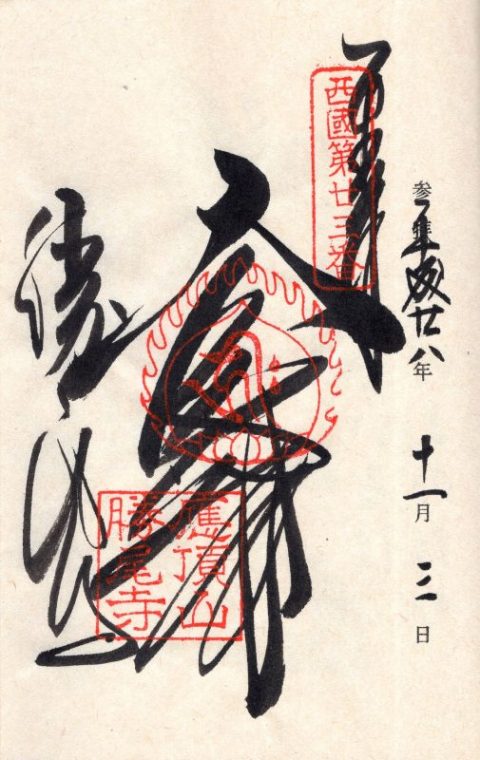

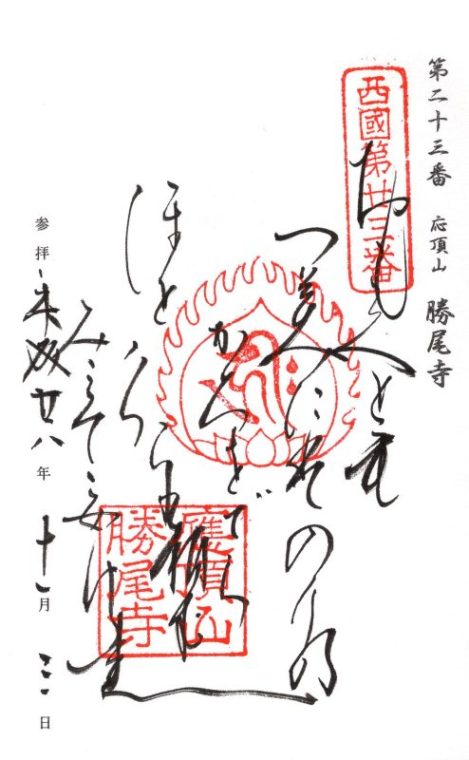

参拝日:平成28年11月3日

応頂山勝尾寺(おうちょうざんかつおうじ) 大阪府箕面市にある真言宗の寺院 西国三十三所第二十三番札所 「王に勝った寺」「勝ちダルマ」で有名な寺院です。

勝尾寺の基本情報

- 御本尊:千手観世音菩薩

- 宗派:高野山真言宗

- 山号:応頂山

- 創建:神亀四年(727)

- 開山:開成

- 開基:善仲、善算

- 中興年:文治四年(1188)

- 中興:源頼朝

- 正式名称:応頂山勝尾寺

- 別称:弥勒寺

- https://katsuo-ji-temple.or.jp

- 住所:大阪府箕面市粟生間谷2914-1

- アクセス:地下鉄御堂筋線 千里中央駅下車、阪急バス4番から北摂霊園行き 勝尾寺山門前下車

勝尾寺について

- 神亀四年 双子の善仲・善算の両上人が草庵を結んだことにはじまる。

- 天平神護元年 光仁天皇の皇子である開成(桓武天皇の兄)が、善仲・善算に弟子入りする。

- 宝亀六年 大般若経六百巻を埋蔵して一堂を建立し、弥勒寺とする。

- 宝亀十一年 妙観(比丘)白檀の香木で八尺の十一面千手観世音菩薩を刻み本尊とした。

- 寿永三年(1184)治承・寿永の乱(源平合戦)の一の谷の戦いの煽りで全山焼失する。

- 文治四年(1188)源頼朝の命により、熊谷直実・梶原景時によって再建された。この時建立された薬師堂が現存しており、山内最古のお堂となっている。(参拝時修復中)

- 文永六年(1269)後嵯峨法皇の院宣により御願寺となる。

- 応永三十年(1423)室町幕府第四代将軍足利義持により将軍家祈願時に指定される。

- 慶長八年(1603)豊臣秀頼により山門が再建され、本堂再建のための浄財を寄進される。

- 延宝二年(1674)高野山釈迦分院の末寺となり、天台宗から真言宗へ変わる。

札所

西国三十三所第二十三番

- 御真言:おん ばざら たらま きりく

- 御詠歌:重くとも 罪には法(のり)の 勝尾寺(かちおでら) ほとけを頼む 身こそやすけれ

法然上人二十五霊場第五番(二階堂)

摂津国八十八箇所第五十四番

摂津国三十三箇所第二十二番

神仏霊場巡拝の道第六十五番(大阪第二十四番)

勝尾寺の伽藍

お迎え地蔵さま

お地蔵様のご真言 “おんかかかび さんまえ そわか” 三回お唱えしてから山門へ

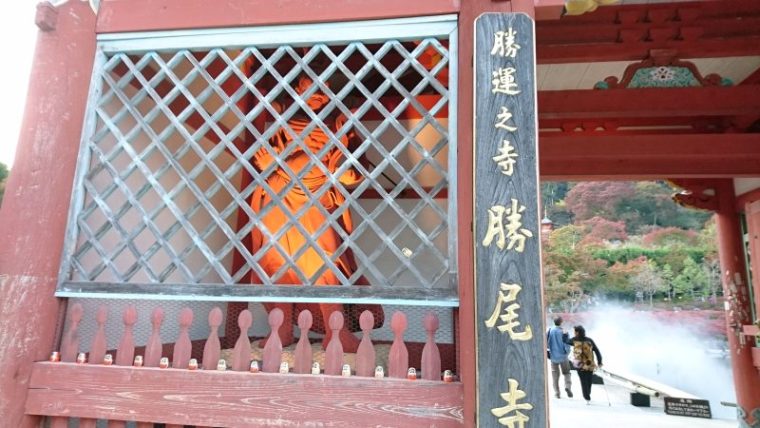

山門

慶長八年(1603)豊臣秀頼公によって再建されました。こちらのお寺は、日没後にライトアップされ、境内は幻想的な雰囲気になります。

仁王像

お清め橋と霧

境内から見た扁額には「勝王寺」と書かれています。第六代座主、行巡上人が清和天皇の病気平癒の祈願をし、効果があったことから王に勝った寺という意味で「勝王寺」と名付けられました。(寺側は恐れ多いということで王を尾にして勝尾寺と呼ぶようになりました。)

知恵の輪

本堂、諸堂をお参りした後、この知恵の輪を歩くと心の浄化、湧き出る力や知恵が頂けるとのことです。

一願不動尊

一つの願い事のみを叶える不動明王として古くから信仰されてきました。

勝ちダルマ奉納棚

願いが叶った勝ちダルマを奉納する場所です。

手水鉢

厄ばらい三宝荒神社

日本最古の荒神様なのだそうです。

鎮守堂

開山堂

善仲、善算と開成皇子の木造が安置されており、毎年10月29日に宮内庁とともに御正辰祭が勤められています。

水掛け観音堂

大師堂

弘法大師空海をお祀りしています。四国八十八カ所お砂踏みもできます。

本堂

御本尊十一面千手観世音菩薩がお祀りしています。

鐘つき堂

参拝した日は、鐘を撞く人の列があり、順番に撞かせて頂きました。

不動堂

不動明王をお祀りしています。

法然上人第五番霊場(納骨堂)

鎌倉時代に浄土宗開祖の法然上人が四年間このお堂に逗留し、念仏三味の生活を送っていたところ、善導大師の夢のお告げにより、法然上人は浄土宗本基の戒を授かられた場所です。その時の両祖対面の尊影を映した壁板が二階堂の御本尊となっています。

多宝塔

大日如来像が祀られています。

弁天堂

御朱印

西国三十三観音霊場