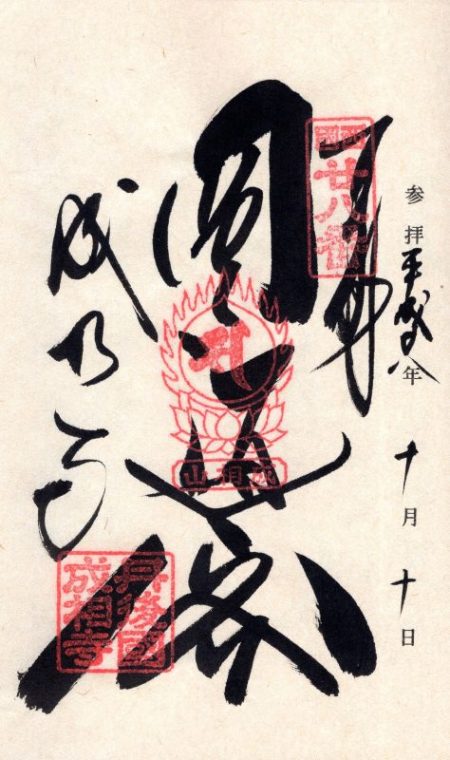

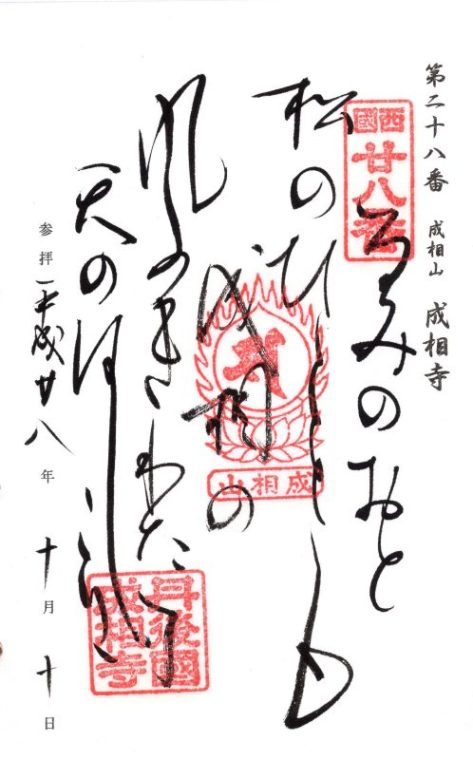

参拝日:平成28年10月10日

成相山成相寺(なりあいさんなりあいじ)京都府宮津市にある真言宗の寺院 西国三十三所第二十八番札所です。御本尊の聖観世音菩薩は「身代わり観音」「美人観音」として知られています。

成相寺の基本情報

- 御本尊:聖観世音菩薩

- 宗旨:真言宗

- 宗派:橋立真言宗

- 山号:成相山

- 創建:伝・慶雲元年(704年)

- 開山:真応上人

- 開基:文武天皇(勅願)

- 正式名称:成相山成相寺

- 別称:成相観音

- https://www.nariaiji.jp

- 住所:京都府宮津市成相寺339

- アクセス:京都丹後鉄道「天橋立駅」下車、タクシーで約25分または、船→ケーブルカー→登山バスで約45分。京都縦貫自動車道「与謝天橋立IC」国道176・178で成相寺。

成相寺について

「身代わり観音」のお話で知られる願い事がかなう(なりあう)お寺として有名。

本尊は聖観世音菩薩で「美人観音」としても知られ、お参りすれば身も心も美しくなれると伝えられています。

- 慶雲元年(704)文武天皇の勅願寺として真応上人が創建したと伝えられています。

- 平成十九年(2007)高野山真言宗より独立し橋立真言宗となりました。

札所

西国三十三所第二十八番

- 御真言:おん あろりきゃ そわか

- 御詠歌:波の音松のひびきも成相(なりあい)の 風ふきわたす天の橋立

成相寺の伽藍

智恩寺から天橋立を散策し、ケーブルカーで天橋立展望所まで登り、成相寺登山バスで成相寺(山門でバスを降りて参拝しました。)まで行きました。帰りは、登山バス → ケーブルカー → 観光船で天橋立桟橋まで帰ってきました。

山門

天橋立展望所から登山バスに乗って成相寺を目指すと、直接本堂下まで行ってしまうので山門を通り過ぎてしまいます。山門前でバスを降り、参拝させて頂きました。

奇怪な話の底なし池

この池には大蛇が住んでおり、寺の小僧を次々に飲み込んでいった。和尚が小僧に似せた藁人形に火薬を詰め、それを呑ませて退治したという、この池にまつわる奇怪な話が残っています。大蛇は苦しみながら坂を下り麓の国分寺のつり鐘をかぶり阿蘇海まで行き文殊のあたりで力尽きたということです。

観音堂

西国三十三所観音霊場の御本尊が安置されています。

一願一言地蔵

唯一願を一言でお願いすれば、どんな事でも叶えて下さるというお地蔵さまです。

撞かずの鐘

撞かずの鐘由来

慶長14年(1609)、山主賢長は、古い梵鐘にかえ新しい鐘を鋳造する為、近郷近在に浄財を求め喜捨を募った。

一回、二回と鋳造に失敗し、三度目の寄進を募った時、裕福そうな女房が「子供は沢山おるがお寺へ寄附するお金はない」と険しい目の色で断った。

やがて鋳造の日、大勢の人の中に例の女房も乳呑み児を抱いて見物していた。そして銅湯となったルツボの中に誤って乳呑み児を落としてしまった。

此の様な悲劇を秘めて出来上がった鐘を撞くと山々に美しい音色を響かせていた。しかし耳を澄ますと子供の泣き声、母親を呼ぶ声、聞いてる人々はあまりの哀れさに子供の成仏を願って、一切この鐘を撞く事をやめ、撞かずの鐘となった。

本堂

堂内の厨子に安置された御本尊の木造聖観世音菩薩は平安期のものだそうです。

真向(まむき)の龍

真正面を向いた龍で、どこから見てもこちらを見据えているように見える珍しい彫り物です。

鉄湯舟

熊野権現社と十王堂

五重塔

平成十年(1998)完成。雪舟が描いた「国宝天橋立図」に描かれている五重塔を復元したもので、木造の鎌倉時代の建築様式を再現した本格的な五重塔です。

御朱印

西国三十三所観音霊場