参拝日:平成28年9月3日 令和4年6月2日

御嶽山清水寺(みたけさんきよみずでら)兵庫県加東市にある天台宗の寺院 西国三十三所第二十五番札所 正式名称は「清水寺」です。京都の音羽山清水寺と区別するため、播州清水寺と呼称しますが、実は京都の清水寺より150年古いそうです。

播州清水寺の基本情報

- 大講堂 御本尊:十一面千手観世音菩薩

- 根本中堂 御本尊:十一面観世音菩薩

- 宗派:天台宗

- 山号:御嶽山

- 創建:伝・景行天皇時代

- 開祖:伝・法道仙人

- 住所:兵庫県加東市平木1194

- http://kiyomizudera.net/

- アクセス:中国自動車道「ひょうご東条IC」より県道313号北上20分 舞鶴若狭自動車道「三田西IC」より20分 JR福知山線「相野駅」より神姫バスにて35分 (バスは1日2便)

札所

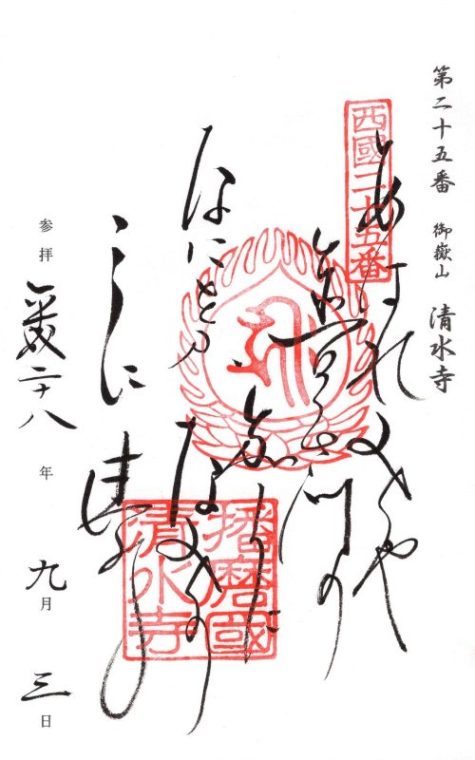

西国三十三所第二十五番(十一面千手観世音菩薩)

- 御真言:おん ばざら たらま きりく そわか

- 御詠歌:あはれみや普(あまね)き門(かど)の品々(しなじな)に なにをかなみのここに清水

播磨西国三十三所第二十一番(十一面観世音菩薩)

- 御真言:おん まか きゃろにきゃ そわか

- 御詠歌:御嶽山(ごがくさん) 岩間々(いわまいわま)の たにがわを 結ぶ心も 清き水かな

播州薬師霊場第十番(薬師瑠璃光如来)

- 御真言:おん ころころ せんだり まとうぎ そわか

神仏霊場巡拝の道第七十三番(兵庫第十三番)

播州清水寺の歴史

開山法道仙人が1800年前の景行天皇時代に創建したとされています。法道仙人はインドの僧で、開基となる寺院が播磨地方には多くあります。

推古35年(627)推古天皇の勅願により、根本中堂が建立され十一面観世音菩薩が安置されました。

神亀2年(725)聖武天皇は行基菩薩に勅願して大講堂を建立され千手観世音菩薩が安置されました。

花山法皇西国御巡拝の時、こちらを訪ねられて以来、西国二十五番の札所となりました。

播州清水寺の伽藍

仁王門

石垣の道

薬師堂

十二神将像は、奈良県のマスコットキャラクター「せんとくん」の作者藪内佐斗司さん作です。

手水舎

放生池

弁財天が祀られています。御真言:おん そらそばてい えい そわか

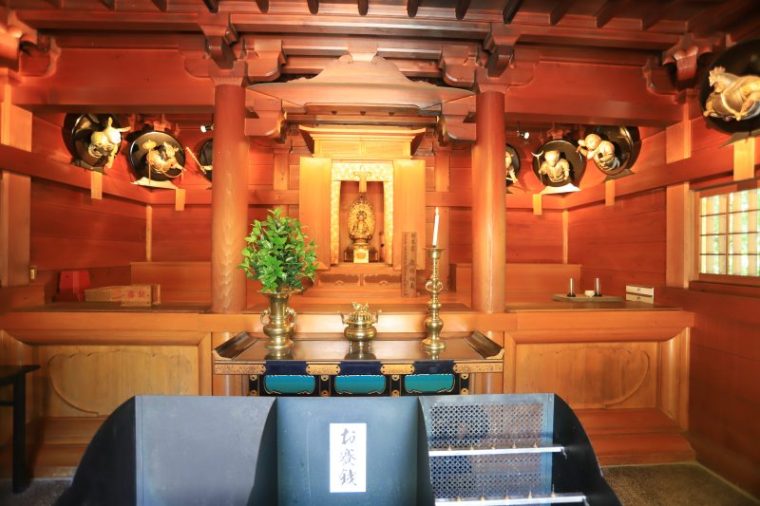

大講堂(日本遺産、国登録有形文化財)

大正6年(1917)再建。こちらが納経所になっています。聖武天皇の勅願所で清水寺の本堂です。(清水寺には本堂が二つあります。)

私は、平成28年9月3日播州清水寺から西国三十三所の巡礼を始めました。大講堂ではじめての般若心経は、気恥ずかしかったせいもありかすれた小さな声での読経でした。

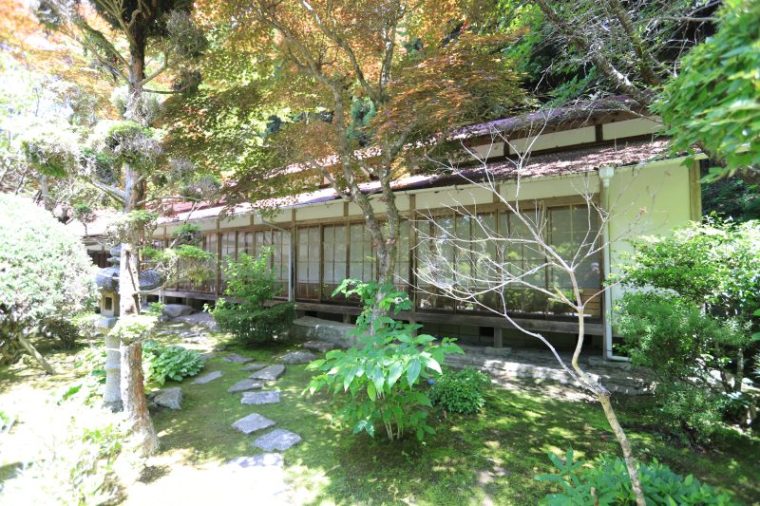

本坊(国登録有形文化財)

予約による巡拝者の昼食や各種団体の研修に使用できます。子供のころ、カブスカウトのキャンプ?でこちらにお世話になりました。

地蔵堂

鐘楼 開運の鐘(国登録有形文化財)

開運の鐘ということで、中に入り鐘を鳴らすと幸せが訪れるといことです。

根本中堂(国登録有形文化財)

荼枳尼天尊

十三重石塔

聖観世音菩薩

滾浄水(おかげの井戸)

宝篋印塔

大塔(多宝塔)跡

月見亭

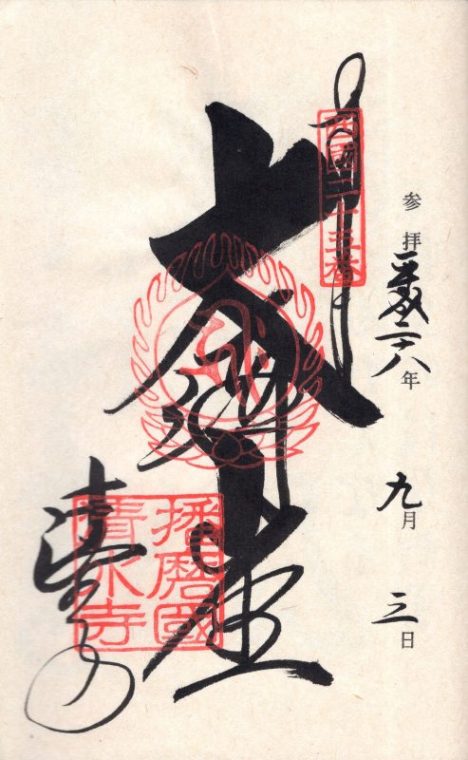

御朱印

西国三十三所観音霊場

他に、播磨西国観音霊場御朱印・播磨西国観音霊場御詠歌・播磨薬師霊場御朱印があります。