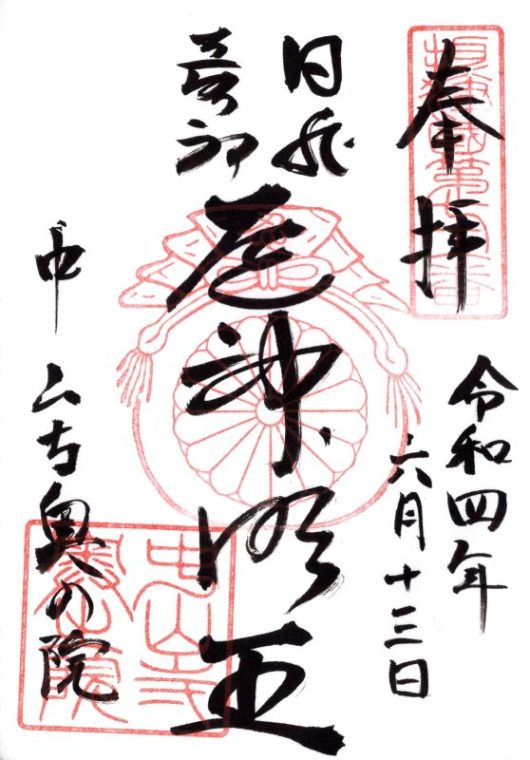

参拝日:平成28年9月11日、平成30年2月3日、令和4年6月13日

紫雲山中山寺(しうんざんなかやまでら)兵庫県宝塚市中山寺にある真言宗中山寺派大本山の寺院 西国三十三所第二十四番札所です。聖徳太子の創建と伝えられるわが国最初の観音霊場。

中山寺の基本情報

- 山号:紫雲山

- 寺格:真言宗中山寺派大本山

- 御本尊:十一面観世音菩薩(重要文化財)

- 開基:伝・聖徳太子

- 明治天皇陛下勅願所

- 別称:中山観音

- 住所:兵庫県宝塚市中山寺2丁目11-1

- https://www.nakayamadera.or.jp/

- アクセス:阪急電鉄宝塚線 中山観音駅から北へ徒歩約1分、JR宝塚線 中山寺駅から北西へ徒歩約10分

中山寺の御利益

安産祈願・子授け祈願

中山寺の御本尊である十一面観世音菩薩は、インドの王妃勝鬘夫人が女人救済のために自分の等身を写した像で「安産の観音さま」と呼ばれています。その御利益は懐胎、分娩の苦を除くとされています。

豊臣秀吉公は、中山寺に祈願して秀頼公を授かりました。このことから「子授け観音」として信仰されました。

中山寺には「鐘の緒」と呼ばれる安産祈願の腹帯があります。中山一位局がこの安産の腹帯を授けられ無事に明治天皇陛下を御平産されました。

中山寺の歴史

聖徳太子創建による日本最古の観音霊場

第十四代仲哀天皇の先后大仲姫と二人の王子、物部守屋の霊を鎮めるために中山寺を建立しました。

西国巡礼再興の地となった寺

徳道上人が、冥土で閻魔さまから観音菩薩の慈悲の心を説くように告げらました。その証拠として御宝印を授かり、御宝印を中山寺の「石の櫃」に納めました。その後、花山法皇が御法印を掘り起こし西国巡礼を復興されました。

主な年中行事

2月3日 星祭節分会除災招福豆まき式

宝塚歌劇の生徒さんが扮した観音様と、3人の鬼による追儺式があります。また、宝塚歌劇の生徒さんを福娘に、関西で活躍されている方を福男として豆まきが行われます。

8月9日 星下り大会式稚児梵天

西国三十三所の観音様が、星に乗って中山寺に集まる日なのだそうです。ということは、この日に中山寺にお参りすると、西国三十三所すべてにお参りしたのと同じ功徳があるという事になります。

札所

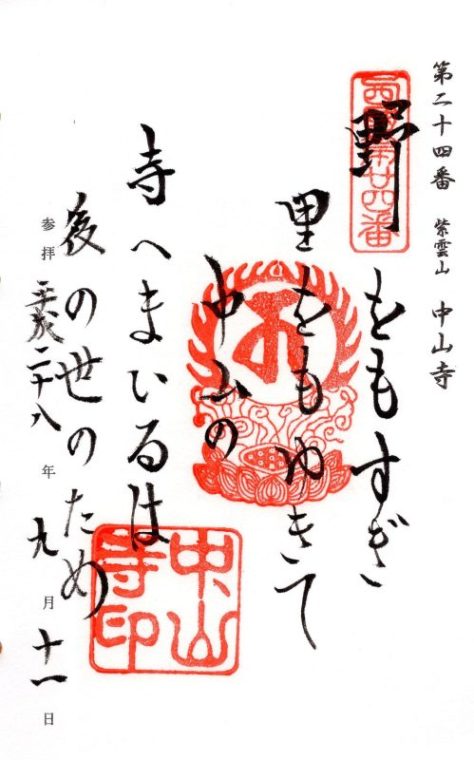

西国三十三所第二十四番(十一面観世音菩薩)

- 御真言:おん まか きゃろにきゃ そわか

- 御詠歌:野をもすぎ 里をもゆきて 中山の 寺へまいるは 後(のち)の世のため

真言宗十八本山第四番(十一面観世音菩菩薩)

摂津国八十八所第六十九番

- 寺号:中山寺太子堂

- 札所本尊:弘法大師

摂津国八十八所第七十番

- 寺号:中山寺寿老人堂

- 札所本尊:寿老人

摂津国八十八所第七十一番

- 寺号:中山寺奥の院

- 札所本尊:厄神明王

摂津国三十三所第一番(十一面観世音菩薩)

- 御詠歌:群雲の かかる浮世の 中山に 慈悲の光や ひとり晴れゆく

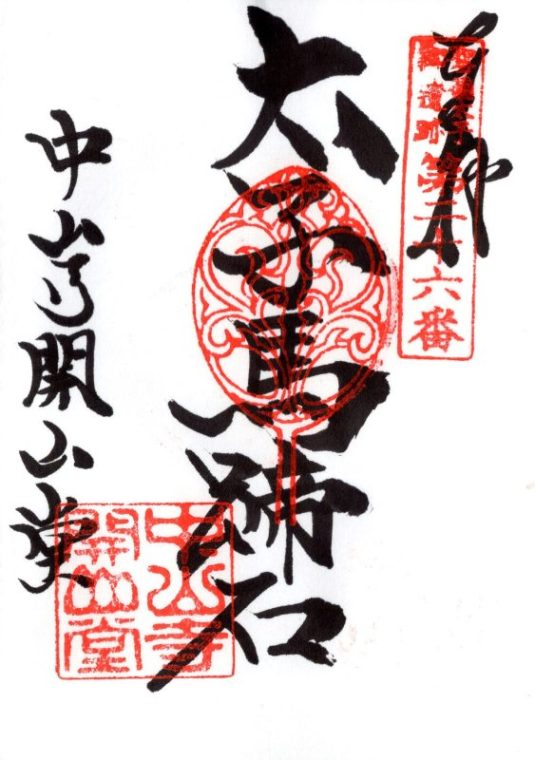

聖徳太子霊蹟第二十六番(開山堂)

近畿三十六不動尊霊場第二十一番

- 御詠歌:むらさきの 雲の峰々 中山の 衆生たすくる 五大尊

川辺西国三十三所第一番

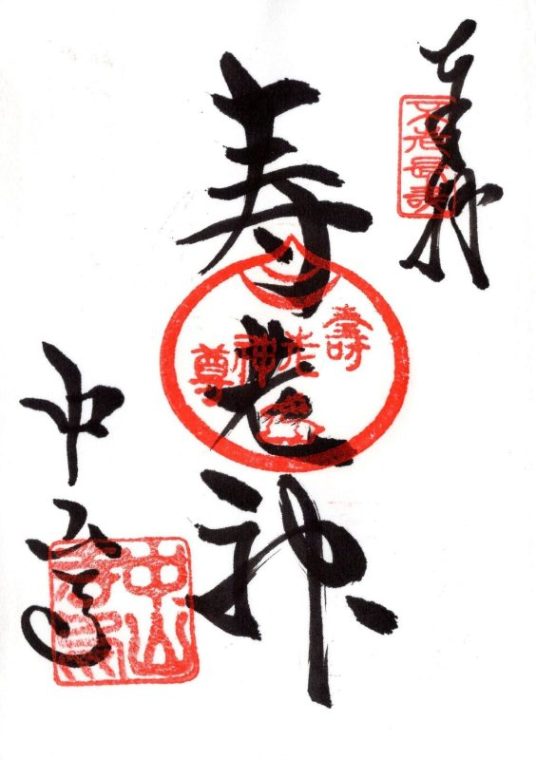

西国七福神(寿老神)

中山寺山内七福神

神仏霊場巡拝の道第八十番(兵庫第十五番)

中山寺の伽藍

山門

手水舎

鐘楼

水掛地蔵

閻魔堂

閻魔大王と十王(閻魔大王の周りの裁判官?)が祀られています。

寿老神堂

石の櫃(からと)

大黒堂

阿弥陀堂

亥の子地蔵

大願塔(多宝塔)

鎮守社

子授け地蔵

大師堂

摂津国八十八所第六十九番札所です。堂内には西国三十三所観音霊場の御土砂が安置してあり、御砂踏みの行場になっています。また、大師堂前の広場には修行大師像が立っています。

五重塔

護摩堂

開山堂

本堂

御本尊の十一面観世音菩薩が祀られているお堂です。毎月18日御開扉。

五百羅漢堂

奥之院

山門(寺内から)

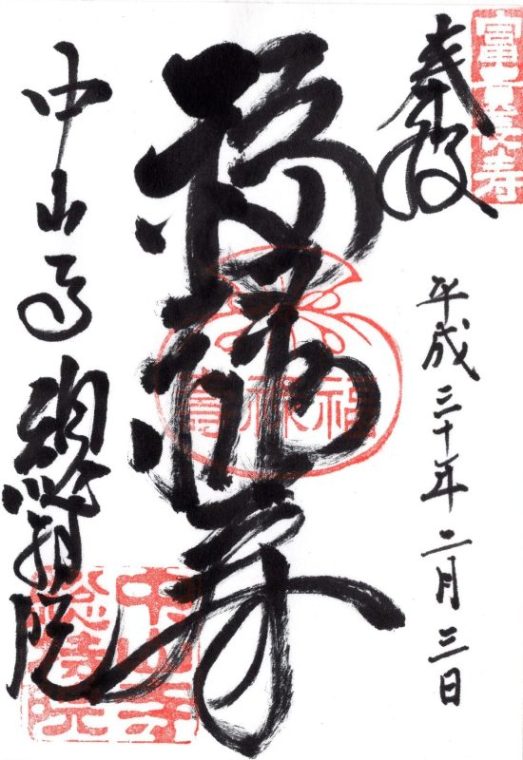

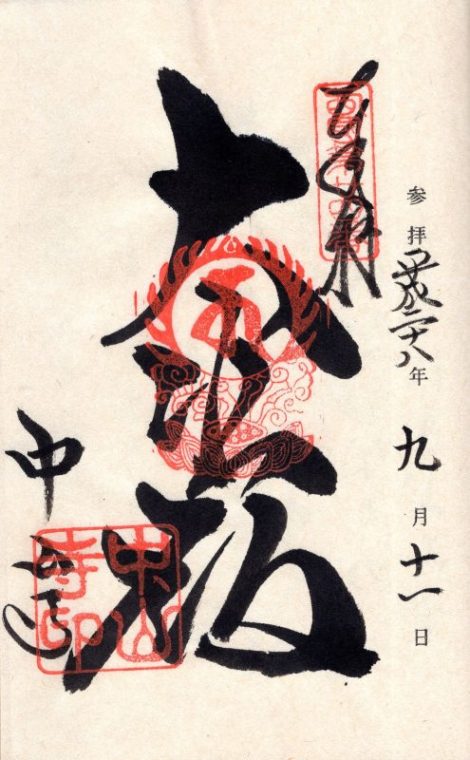

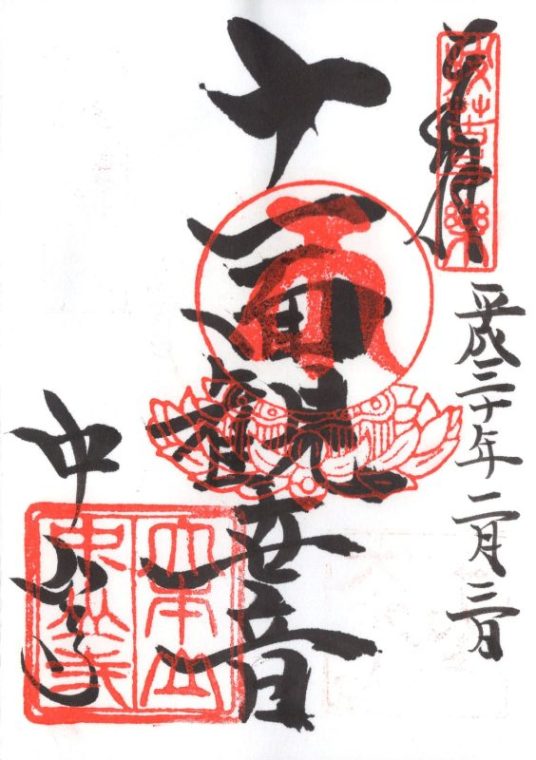

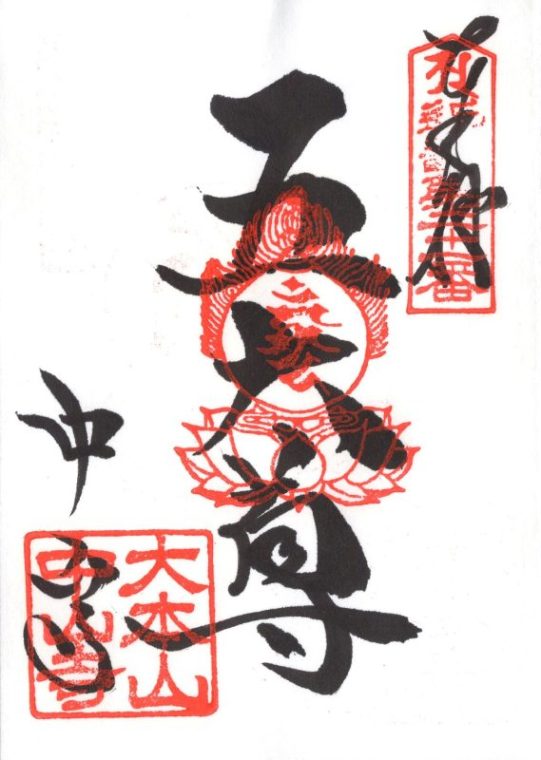

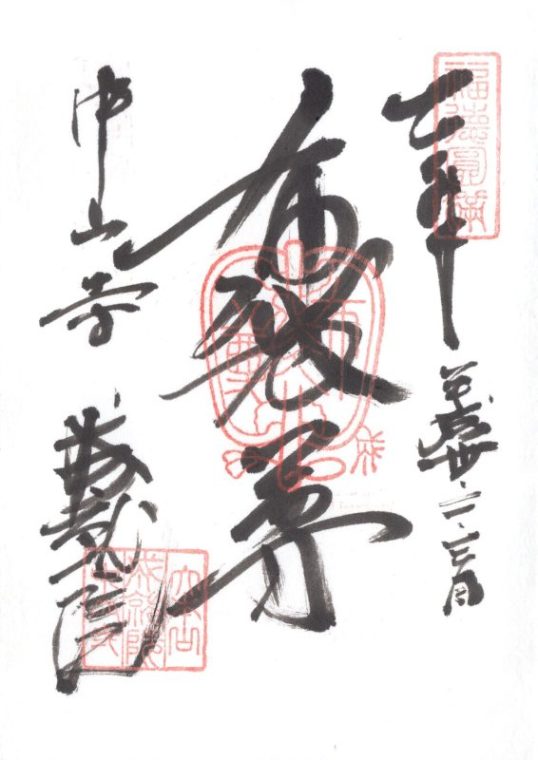

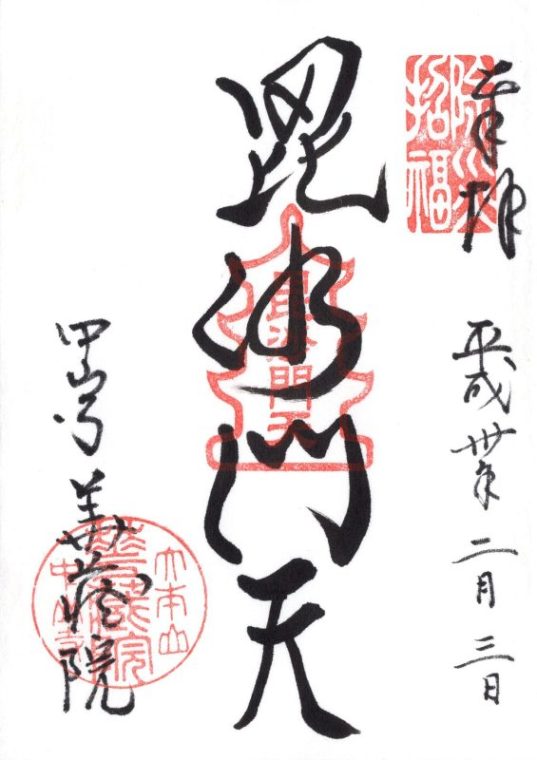

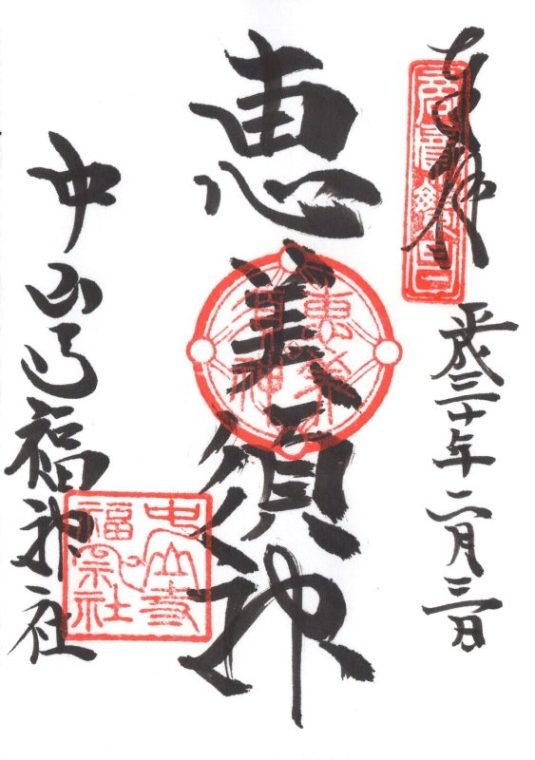

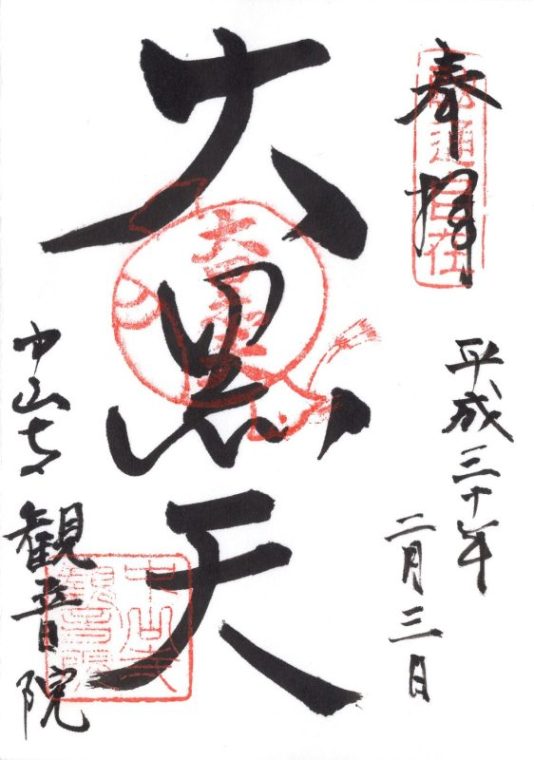

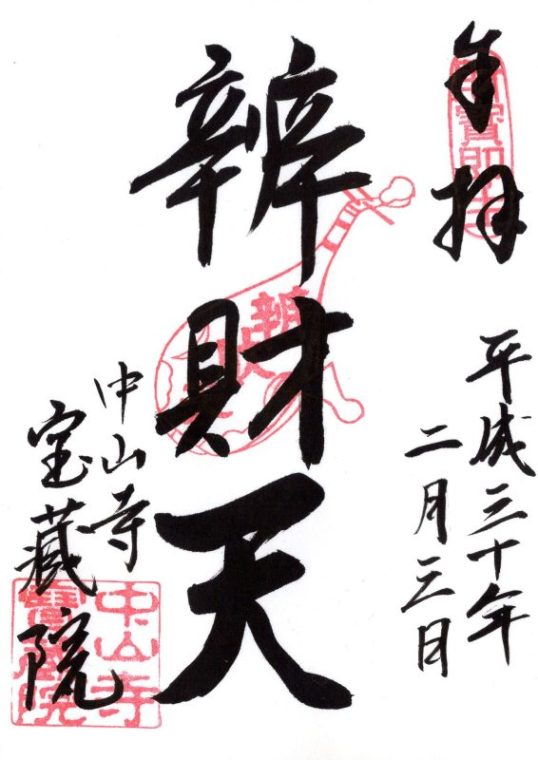

御朱印

西国三十三所観音霊場

真言宗十八本山

近畿三十六不動尊霊場

聖徳太子御遺跡霊場

摂津国八十八所霊場

ほかに、近畿三十六不動尊霊場の御詠歌、摂津国八十八霊場(大子堂にて弘法大師、納経所にて寿老神)、摂津国三十三霊場大悲殿および御詠歌の御朱印がいただけるようです。

中山寺山内七福神巡り

寿老神

布袋尊

毘沙門天

恵美須神

大黒天

辨財天

福禄寿